疫情期间,宅家读书正当时。学校不仅倡导全体同学多读书,读好书,积极撰写读后感,而且也号召教师做学生的表率,一起在书海中遨游。

线上开学后,老师们以读书分享会这种特殊的方式,隔空相约,线上见面,进行寒假读书的汇报交流。走,让我们一起走进老师分享现场,看看老师们都读了哪些好书吧。

语文科组老师在线读书分享活动

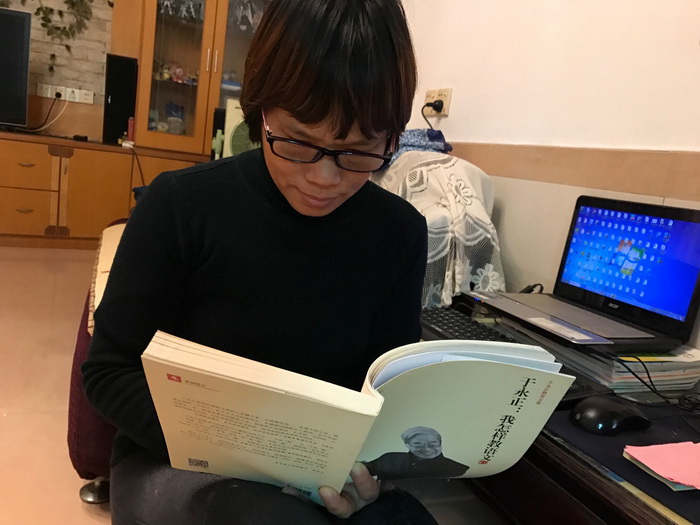

《不完满才是人生》读后感

陈婉文

特殊的2020年一开始就充满了压抑,大家响应政府的号令宅在家里少出门,我也同样如此。在这样的一个难得宅家的空闲时间,我拿起了季羡林先生写的《不完满才是人生》这本书看起来。看到做人与处世这个内容,对比现在我们宅家的前因后果真的是感触良多。

这个小节里,季先生说“一个人活着世界上,必须处理好三个关系:第一,人与大自然的关系;第二,人与人的关系,包括家庭关系在内;第三个人心中思想与感情矛盾与平衡的关系。这三个关系,如果能处理得好,生活就能愉快;否则,生活就苦恼。”

身处现今的环境,回顾这句话还真的说得很有道理。这次的新冠状病毒、13年的非典皆因野生动物而起,这不就是没有处理好人与大自然的关系了吗?中国的哲学态度有这个一个基础“天人合一”,有把大自然看做伙伴的意味在,可惜,大部分人的心中对大自然的做法是征服。人类用强制的手段对大自然索取,所求越大对大自然的伤害就越大。但是,我们知道,大自然是有容忍限度的,它是会报复的,它会对人类进行惩罚的,结果显而易见,环境污染、生态失衡,现在还有病毒肆虐,人们只能宅家等待病情得到控制、等待特效药、等待疫苗……

面对困难我们迎难而上,积极面对,但是我认为大家在那么多的事件中真的要好好的深思人与大自然的关系了,我们是共存的,人类需要生存,还要活得越来越好,是不是就只能用破坏大自然的代价才能获得?各国政府是不是应该用更多的资源来开发既能保护大自然又能发展自身的科技?想法有很多,但是作为一个普通的星斗市民也只是想想。在这个宅家的时刻,让脑袋空下来思考一下人生也是一个不错的选择,不是吗?

知足常乐 便是幸福

——读林清玄《岁月静好 不忘初心》有感

罗少琼

林清玄先生的小说,散文等书籍,相信很多人都拜读过。我记得余秋雨先生说过:林清玄先生的文章,大多是从身边人人都能感受的事例,谈人生的至善至美,充满禅境的喜悦,吸引人们进入一种质朴寻常,又自主尊严的精神境界。我是从那年教《和时间赛跑》这篇课文开始才爱上他的。年前买了几本林先生的书,想着趁春节空余时间看看书、静静心。哪知一个新冠肺炎疫情把计划打乱,书只能躺在已经去了远方的行李箱里,直到现在还没回来。还好家里还有林先生的其他书,在一个阳光洒进我家沙发的午后,我拿起了书靠在沙发上看起了林清玄先生的散文集《岁月静好 不忘初心》。

林清玄的散文里总有一股清新的气息,当你翻开书的时候,就如弹奏琴弦飘出的琴音安抚了你浮躁的心,让你不知不觉地静下心,不知不觉地专注于这字里行间的温柔。书里的散文《知足常乐》让我印象深刻,颇有感触。文章大意是说:到动物园去参观时看见一个游客丢一根香蕉给聚集的猴群,结果猴子们纷纷出来抢吃香蕉而不吃早上未吃完的事物,猴子抢食不是因为饥饿而是因为贪欲,不知足,由此作者产生了悲悯之念,想到单纯被欲望支配是非常可悲的一件事。一个人快乐与否,不在于拥有多少,而在于是否知足。快乐是一种心境,内心湛然,则无往而不乐。当我们历尽千帆之后,会发现,一个人真正的富有,并不止是物质上的满足,而是一种知足常乐的生活态度。

我最爱林清玄先生的一句“人生不如意之事十有八九,常想一二,不思八九,事事如意。”这是极好的一句赠言。懂得知足的人,眼之所见,都是风景。看山有山的巍峨,看水有水的温柔,看月有月的明澈。快乐不在别处,就在你身边。知足,就是幸福。反之常乐是件及为简单的事,但容易被抛之脑后,其实常乐也可以如同山一般大,三两本书,一二好友,谈笑于一个秋天的下午,快乐便如影随形。

我喜欢这种知足常乐的心态,只有心静的时候,想想每天发生的幸福的事情,哪怕你只有在某一时刻感受到了,那就是幸福。

简简单单教语文

——读《于永正:我怎样教语文》有感

罗瑞深

生活是个大舞台,于老师是一个热爱生活的人,从教40余年,他不断学习、不断实践,在阅读教学、作文教学、音乐、书法、绘画、戏剧等方面都有很深的造诣。

于老师说语文教学很简单,不外乎是让学生多读多写。

(一)写好字

识字与写字是小学生学习语文的基础,打好这个基础,对于培养学生的语文素养至关重要。于老师抓住这个基础,扎扎实实地教小学生识字和写字。当然,要想学生把字写好,教师必须自己练字,给学生做好正确的示范,同时再进行细致的写字指导,效果会更好。写好字是对学生的要求,也是对教师的要求。这学期,我承担着二年级两个班的语文教学,虽然是双班教学,任务重,但在教学中,我时刻以于老师为榜样,注重加强对学生书写的指导和要求,现在,同学们对书法练习的热情和自我要求越来越高,相信经过我们的共同努力,同学们的书写一定会越来越好。

(二)写好文

写作对于学生来说,本来是一件有难度的事情,但是于老师巧妙地把练笔和课文内容结合起来,实现了读写的正向迁移。在写作训练中,于老师也极具艺术性,他以课文为载体,采取续写、补写、补段等多种形式训练学生的写作能力,这既是想象的过程,也是思维训练的过程。

我从教31年,从高段到低段,我深知万丈高楼平地起,要更好的过渡写作,更重要的是低年级的基础,二年级的学生处于由识字,词句运用,写段向三年级写一篇完整作文的过渡。除了园地和课后的词句练写,我们完全可以从文本入手,捕捉学生可以写、有的写的东西加以训练。相信学生在这种潜移默化的训练中,会顺利地过渡到写段,写一篇完整短文。

(三)读好书

于老师非常重视朗读,他说:“一切讲解在朗读面前都是苍白无力的”。在朗读中,文本具有双重身份,一方面,它是信息的载体,是认识的工具,学生必须凭借它入情入理,接受熏陶;另一方面,朗读时,学生还要认识掌握载体本身。在朗读教学中,于老师是这样做的,拿到一篇课文先备朗读,散文要读出意境,诗歌要读出韵味,童话要读出情趣,说明文要读得明白,课文中的对话要读谁像谁,不论什么课文都要读出标点,学生读得好的地方,他会给予肯定表扬,如果读得不到位,他会亲自领读、范读,课文读得声情并茂了,相信读书百遍其义自见,很多道理就会从朗读中自然而然地感悟到,这是自发的,而不是教师长篇累牍地灌输和外在强加。师生都能读得入情入理,课堂则会充满情趣和灵性。

人生何惧失败,唯恐不够努力

——《老人与海》读后感

南庄镇中心小学 程健宁

人生之中最不应该丢弃的习惯就是阅读。由于疫情关系,居家办公有了更多的闲余时间,一杯香茗,一本喜欢的书籍,我们最渴望出现的生活场景终于得以实现。年前购买的《老人与海》于上周阅毕,看完第一感觉就是老人那么拼尽全力的去和那条大鱼耗着,终于胜利了,但是却在返程的路上亲眼看着自己的猎物被鲨鱼们吞噬殆尽,总觉得如果是自己会好崩溃吧,仿佛一切都是徒劳无功的,倾尽所有却回到原点。但是立刻又有一个声音告诉自己,不该这样去思考,回到原点又怎样,在整个过程中,老人从没有放弃过,每一步都是在抗争,在与大鱼的战斗中,饥饿、伤痛与疲劳都没有打败过老人。在老人的眼里似乎没有及时止损这个概念,他很倔强,倔强得让人觉得残忍。在返程的路上看到拼尽全力捕获到的大鱼被鲨鱼们分食,老人用所有能用到的工具去抗争,直到抗争再无意义。那一刻如果是我坐在船上,看着那具残骸,我可能会痛哭吧,我会问自己所有的这一切究竟是为了什么,从一开始也许就不该去追逐那只大鱼,所以我不是那位老人。这就是老人与海教给我们的,在自己热爱的道路上不断努力不断突破极限,这是一件多么浪漫和喜爱的事。

我想也许这才是文章想告诉我们的,当你拼尽全力去完成一件事的时候,如果结果不尽如人意,灰心丧气不如去睡一觉从头来过。也许就该学习像老人一样,从一开始就不要有那些情绪,也就不会被那些情绪所困,多余的情绪只是折磨,就该没心没肺去面对该面对的事情。写到这里,我突然想起这场疫情,想起钟南山,想起李文亮,想起那些一线奋战的医护人员,想起那些大义灭亲的各线热心抗疫的市民,犹如王小波说的“常胜不败或许是根本就没有投入战斗,常常失败是在因为在做接近自己限度的事。”有时候困难不知道有多大,但是好好干就行了。在鱼没冒出来之前,老人根本想象不到鱼竟然会那么大,竟然比小渔船还要大,老人依然干着,但同时,鱼也不知道老人竟然只是独自一人的老头。所以相对来说,困难是可大可小的,我们要相信一定能克服这个困难,再往自己想要去的地方前行,等回过头来时,就会发现这只是小简单了。

以前的我最怕失败,面对失败我是没有勇气的,是怯懦痛苦的。我希望在看完《老人与海》后的我能够学会笑对失败,或者说至少觉得胜败乃兵家常事,希望自己面对失败不再痛苦,或者能比以前多些勇气多些耐心。人的一生都在学习,学到了那才是真的好。毕竟啊,大鱼还是钱财,那都是身外之物,可以再来,可经验,就是非常非常难得的一件宝物。我相信,人生中所有的路都不会白走,那些走过的路都会长在你的身上,成为你的一部分,然后让你成为现在的你。

迎一片春来,等一场花开。在这场没有硝烟的战役中,愿我们的读书分享会如三月的阳光明艳动人,如三月的花香沁人心脾,如三月的春风和煦美好。从今天开始,我校公众号将分科组对教师的读书分享会成果进行展示。让我们心怀暖阳,笑迎春光共赴一场读书盛会。